時間: 2016-11-30 16:04

來源:

作者: 薛濤

“可道”是一些中國學霸好青年(好多在美國賓大哥大哈佛啥的和清華北大的畢業的)自發組織的一個節能環保知識性平臺,周末與其創始人世行官員小吳和團隊見了面。不同于國內很多ngo,他們很積極很上進很聰明很陽光素質很高眼界也很廣,每個人自己都有很好的職業、收入和前途。謠言止于智者,在信息嚴重失真的微信世界,基于我對其人的了解,我相信可道。

把我的意思說的更明白點,國內一些環保NGO,從業者自身教育背景不足,也沒有穩定的收入,對事物的看法不能客觀深入,對金錢的態度也難把持,因此行為也就未必可靠。光靠熱情和愿景,如何能持續抵得過這個粗燥復雜的世界?

——薛濤

附原文:

因為大氣污染,北方人要比南方人少活5.5年嗎?

來源:可道微信 作者:UCLA清潔空氣中心

2013年8月,全球四大學術期刊之一,美國科學院院報(PNAS)發表了一篇論文,題為《基于中國淮河政策,看持續暴露于空氣污染下對平均預期壽命的影響》。該文作者搜集了中國多個城市的空氣污染以及人口死亡數據,得出的結論是,淮河以北由于享受國家免費供暖政策,空氣污染水平明顯高于以南地區,從而導致淮河以北的人口平均預期壽命減少了5.5年。

這篇文章涉及到政策,環境和健康等多個領域,影響力很大,眾多媒體對這項研究進行了報道。例如紐約時報:

BBC的中文網站:

還有關心環境問題的微信公眾號“稻田報告”:

以上媒體報道的標題都提到了減壽。看到這個悲傷的消息,家住中國北方的小伙伴們肯定不干了。憑什么啊,讓咱們五六億人都少活五年半?要知道這北方還有霧霾繚繞的帝都。不然怎樣?選擇搬到南方?放棄好心的政府提供的免費取暖?好像哪里不太對哦。

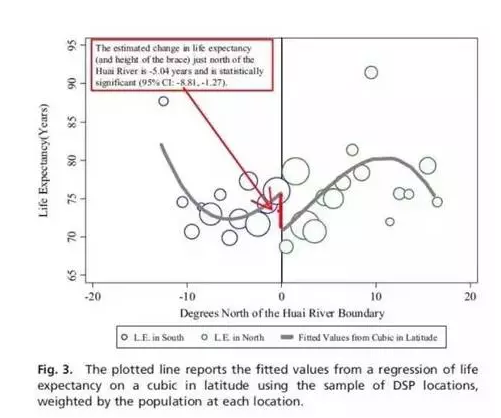

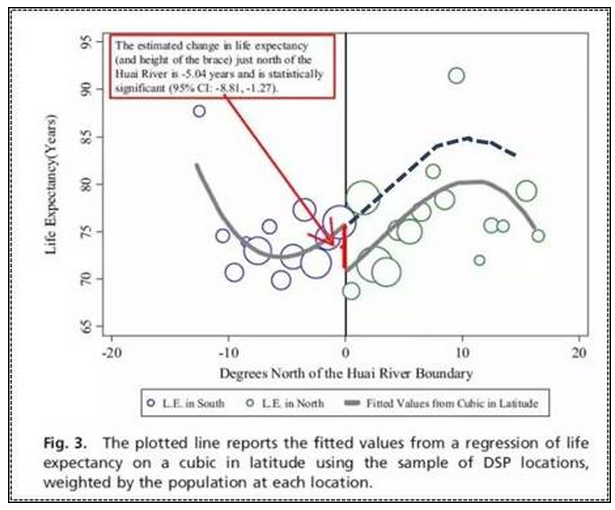

俗話說有圖有真相,讓我們看一眼PNAS上的原著,不難發現這5.5年的差距是“斷點回歸”的分析結果。下面是原文提供的預期壽命“斷點回歸”分析圖:

在這個圖里,圈圈表示各個被調查的城市。圈圈大小代表了城市的人口數量,圈圈的位置是由縱軸的平均預期壽命和橫軸的地理位置(0代表淮河,負數是南方,正數是北方,單位是緯度)決定的。斷點回歸模型計算出來的預期壽命由灰色曲線表示。紅線是以淮河為界,南北兩岸預期壽命的差異。根據模型計算,這個差異顯著【95%的置信區間為(-8.81, -1.27),不包含0,說明差異顯著】。

可是作為吃瓜群眾,我們只懂得算數平均值啊,要怎樣才能理解這些經過了醬醬釀釀的統計模型計算,而產生的結論呢?

我們先不看圖中這兩條灰色曲線。每個城市是一個圈。藍色圈圈的高低位置表示淮河以南城市人口平均預期壽命,綠色圈圈是淮河以北的數據。圖中間的豎線表示淮河,比較一下位于淮河南北,距離淮河最近的城市人口的平均預期壽命,貌似北方城市比較高唉。再擴大一下范圍,比較分別位于淮河南方和北方,距離淮河最近的三座城市人口的平均預期壽命,北方三城數據跨度比較大,但是如果只看平均值,南北方也看不出有什么區別。最后,圖中南方一共12城,北方15城,如果只看平均值,也貌似沒有明顯區別呀。看到這里,大家似乎可以明白知乎上一個網友對原文的評價,“在不向外延伸討論其它變量的情況下,保守地討論本文的數據,也不能支持原文作者的結論。”

可是PNAS是國際著名期刊耶,怎么可能發不靠譜的文章呢?那么如果南方北方的平均壽命沒差,淮河南北沿岸的平均壽命也沒差,原文作者為啥說北方人壽命減少了呢?他們的依據是什么呢?

我們回過頭來,再仔細看一下圖中淮河兩岸那兩條妖嬈的灰色曲線。雖然觀測到的原始數據顯示,緊靠淮河岸邊的人口壽命大致一樣,但是這兩條由原始數據(圈圈們)擬合成的曲線,卻出現了5.5年的截距差。正是這個截距差,使原文作者得出了北方居民人均壽命縮短五年半的結論。

可是平均值都差不多,為啥會在斷點回歸模型中出現截距差呢?這是怎么做到的呢?

這是因為概率統計模型描述的是“趨勢”。即使淮河兩岸許多地方沒有觀測數據,只要南北兩邊的數據呈現明顯趨勢,那么這個趨勢就可以延伸到沒有觀測數據的地方,從而得到預期值。同時,即使在有觀測數據的地方,趨勢描述曲線給出的預期值也可能跟觀測數據不符。

下面舉一個簡單的例子,解釋一下“斷點回歸”統計模型,看看平均值一樣的兩組數據,當其中一組受到某種因素的影響,會出現斷點。

《晏子春秋》記載,“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳,葉徒相似,其實味不同。所以然者何?水土異也。”說的是同一種果樹,種在淮河兩岸,結出了不同的果實。

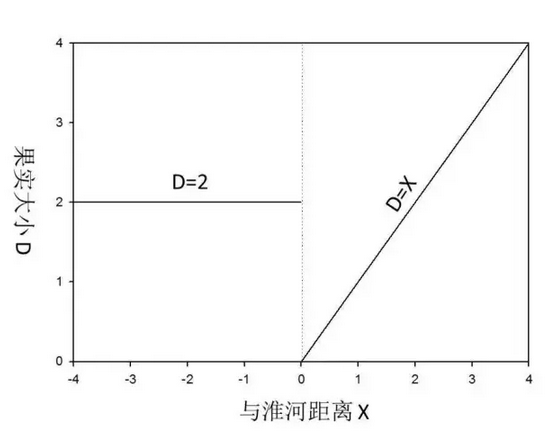

簡單起見,我們只把果實的大小作為指標進行研究,用字母D表示,同時用X表示種果樹的地點到淮河的距離。我們假設淮河南方不受污染的影響,不論距離淮河南岸有多遠,果實大小都是D=2。但是淮河北岸,緊鄰岸邊地帶,受污染的影響,果實長得小。同時,離淮河北岸越遠,污染影響力越弱,而其它原因致使離岸邊越遠的地方,果實長得越大。我們把淮河兩岸果實數據放一起,得到了一個“斷點回歸”模型,如下圖:

在這個假設的模型里,淮河兩岸所有果實大小的平均值是一樣的(D=2),但是緊鄰河岸的地方,果實大小預期值產生了斷裂,南岸果實的大小D=2, 而北岸D=0。

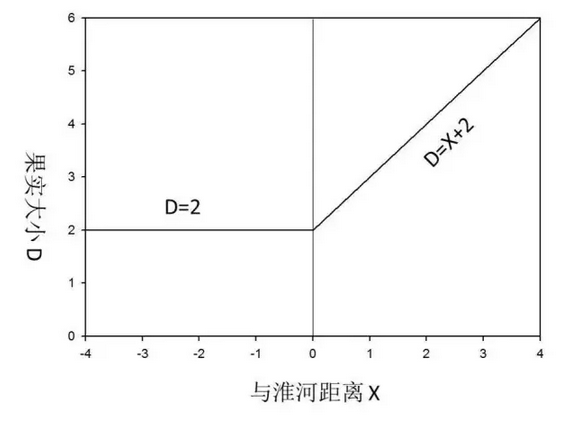

如果假設淮河沒有污染,北岸和南岸種的果樹都不受污染影響,在其他條件不變的前提下,那么結的果實大小會怎樣呢?這種情況下,果實大小在淮河兩岸就不存在截距差了,兩岸結的果實是一樣大的,沒有了斷點。請看下圖。南岸果實的大小還是D=2,但是北岸果實平均值更大(D=4)。

講完這個例子,我們再回來討論淮河南北的壽命問題。如果原作者認為的原因(淮河北方由于取暖產生的污染)不存在了,平均壽命的趨勢線在淮河兩岸就應該連續起來,那么圖中右側的灰色曲線就會變成下圖中的藍色曲線:

也就是說,在沒有空氣污染的情況下,北方人民的壽命應該是按照藍色曲線來預期的。淮河平均緯度大約是北緯33度,那么從北緯28度到北緯43度有個接近線性的趨勢,越往北方人口壽命越高。差不多緯度每升高2度,壽命就增加一歲。

現在我們可以重新解讀一下這個減壽5.5年的結論了:如果淮河北方沒有空氣污染的問題,會比南方人口平均預期壽命,高出大約5.5歲。而正是因為北方的空氣污染,給了南方人一個跟北方人壽命持平的機會。 這很奇怪嗎?這一點兒也不稀奇!很多研究都表明人類居住在溫度相對低的地區,會比較長壽。這是因為人類的基礎代謝屬于生物化學反應,隨溫度升高而加快。溫度高,代謝快,人體損耗就會增加,壽命就會縮短。

回過頭來,再重新看一下我們上面提到,媒體們對這個結論的解讀:

不難發現,媒體文章的標題都跟原文結論有很大偏差。原作者說的是北方人均壽命比沒有污染的情況下減少了5.5年,而不是比南方人少了5.5年。這個減壽5.5年的結論,其實跟南方人沒有半毛錢的關系!

原作中還分析了很多其他變量,提供了大量的數據圖表。這里我們只分析了其中的一小部分數據和一張圖,對比媒體文章的標題,已經可以看到不契合的部分。如果仔細對比原文和媒體的報道,或許還會發現更多問題。

對于原文作者,我們作為吃瓜群眾,不黑不粉,只希望澄清一些誤讀誤解。媒體解讀科研文章,首先需要深入完整理解原文,才能避免扭曲誤導。至于原文的結論,只能代表原文作者的觀點,正確與否,還有待進一步檢驗研究。

編輯: 趙凡

武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。

現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長,北京易二零環境股份有限公司總經理,湖南大學兼職教授,沈陽工業大學環境與化學工程學院兼職教授,華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授,中科院生態環境研究中心碩士生校外導師,天津大學特聘講師,國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家,住房和城鄉建設部城鎮水體污染治理工程技術應用中心村鎮水生態環境治理領域專家,世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員,環境部“污泥處理處置產業技術創新戰略聯盟”特聘顧問。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委,并擔任上海城投、天津創業環保、碧水源、中建環能等上市公司獨立董事。

在PPP專業領域,薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。

20世紀90年代初期,薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理,其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗,曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務,對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任,著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。

出版書籍有《濤似連山噴雪來:薛濤解析中國式環保PPP》和《薛濤解析管理之道與認知之得》,其中,《濤似連山噴雪來:薛濤解析中國式環保PPP》于2018年12月1日正式出版,2021年11月再版;《薛濤解析管理之道與認知之得》2024年7月出版。

主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務PPP示范項目典型案例研究 、城市水務市場化改革的進展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。