8月28日,在“2025上海水業熱點論壇”上,中山大學教授/國際非開挖技術研究院院長馬保松在主題發言中指出,排水管網非開挖修復質量管控要做到全流程控制,包括準確的排水管網檢測評估、合理的工法選擇和工程設計、嚴格的材料和工藝過程控制、有效的質量檢驗和工程驗收,只有這樣才能修出一條質量合格的“好管道”。

馬保松

中山大學土木工程學院成立之初就將管道作為特色發展方向,目前學院地下管網團隊已匯聚十多位精英,他們大多有海外留學及工作經歷,并依托國內外重大工程完成了10多部國際、國家和行業等標準的編制,以及50多項非開挖技術研究課題,出版了一系列非開挖建設與修復專著,成果豐碩,在管網領域屢獲省部級獎項,為行業貢獻了寶貴的智慧結晶。

排水管網的現狀

馬保松表示,當前我國排水管網老化失修嚴重,病害問題十分突出。據中國工程院重點咨詢項目《城市地下設施安全管控戰略研究》對30多個城市地下管網進行調研的數據顯示,平均每公里滲漏、破裂、變形等結構性病害約24處,我國排水管網整體外滲率高達39%。

排水管網的問題已不僅是管網本身的問題,而是已經延伸到了排水的各個方面,更多的是因管網問題而導致的次生災害:全國每年發生城市內澇超過200起、218個城市發生過內澇,其中137個城市內澇超過3次;2018-2021媒體公開報道城市道路塌陷事故551起,造成65人死亡、100人受傷,2021年鄭州市遭遇極端暴雨后,全市出現道路塌陷2800多處;滲漏、開裂等病害造成大量河水、地下水進入排水管網,造成污水濃度大幅降低,嚴重影響污水廠處理效率。

當然,國家層面也開始越來越重視排水管網的問題,2021年在中央經濟工作會議上就提出,“十四五”期間,必須把管道改造和建設作為重要的一項基礎設施工程來抓。隨后,國家密集出臺了多項地下管網建設相關政策,特別是國家發改委副主任劉蘇社表示,有關方面預計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網總量將近60萬公里,投資總需求約4萬億。

馬保松認為非開挖修復技術作為一項新興技術,自2010年開始經過15年的迅速發展,多項技術不僅躋身國際先進行列,更有一部分達到了全球領先水平,具備長期推廣應用的巨大潛力。

非開挖技術應用現狀及質量隱患

國內外主流非開挖管道修復發展狀況對比

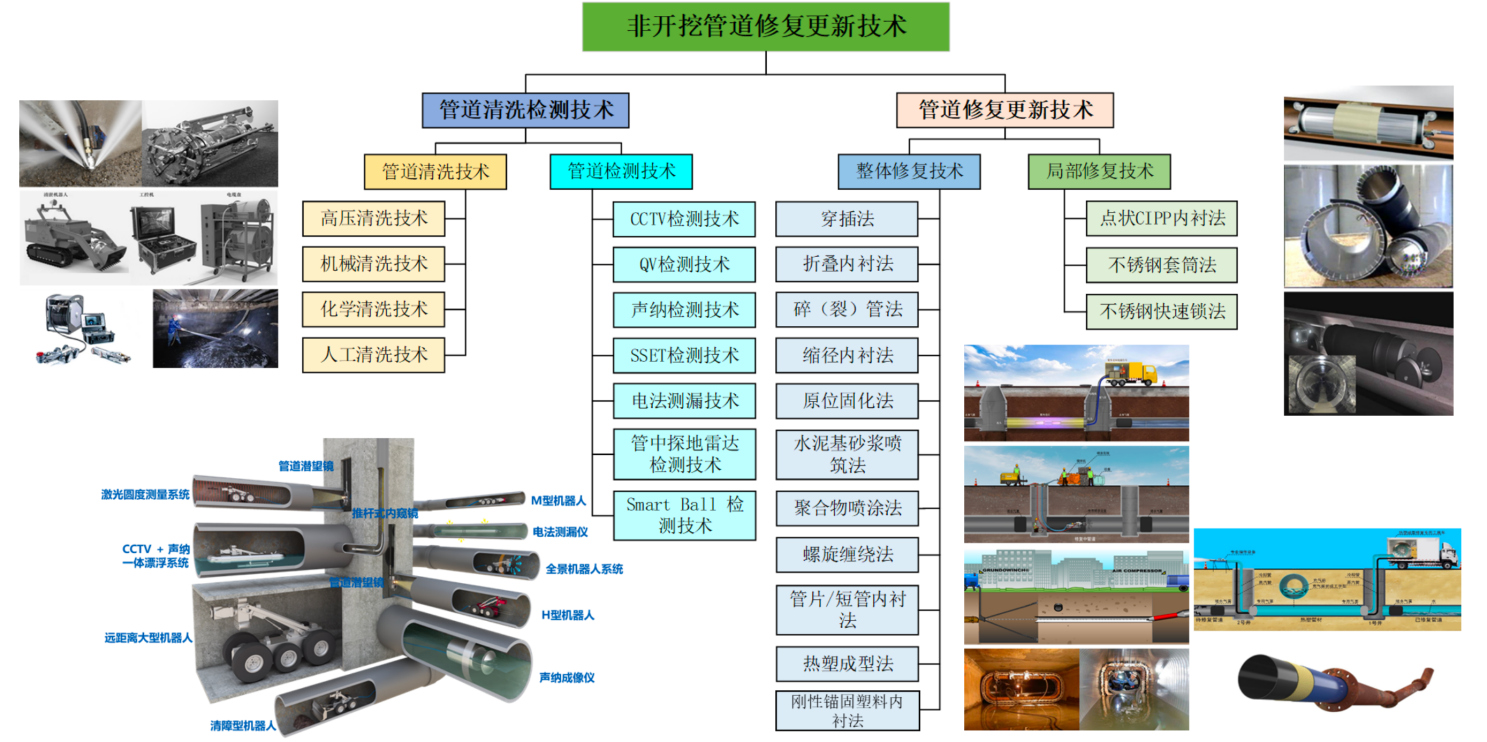

目前,可應用的非開挖修復技術多達十幾種,馬保松針對其中幾種主流工藝及其當前的發展狀況,特別是國內的發展水平,進行了對比分析(如上圖所示)。在眾多技術中,CIPP修復技術尤為突出,其應用十分廣泛。然而隨著非開挖修復技術的普及與市場的繁榮,一系列問題也逐漸浮現,且日益凸顯。

隨后,馬保松展示了一些修復后出現問題的實例,并強調類似的情況在實際操作中并不鮮見,究其原因:1、工法選擇不合理、設計內襯強度不夠;2、施工單位不按設計要求購買管材,偷工減料,如壁厚達不到要求等;3、施工工藝控制不當,如壓力過低,保壓時間過短,注漿填充不滿等;4、不按要求取樣,不在現場取樣,或取樣位置不符合標準要求。

那么,該如何修出一條“好管道”?

標準體系

當前,國家正大力倡導建設“好房子”,而“好管道”作為其重要一環,需要健全的標準體系來支撐。馬保松認為,目前支撐非開挖管道修復的標準體系已經逐步完善,包括國標、行標、團標、ISO、CECS等,雖難稱盡善盡美,但已能滿足當下需求。

馬保松指出,想要修出一條質量合格的“好管道”,必須要做到以下幾個方面:準確的排水管網檢測評估、合理的工法選擇和工程設計、嚴格的材料和工藝過程控制、有效的質量檢驗和工程驗收,這樣才是質量合格的“好管道”。

修復質量管控的具體措施如下:

施工前的質量控制,預處理是否符合要求?管道清淤:表面應無明顯附著物、尖銳毛刺及凸起物;管道缺陷預處理:腐蝕、錯口、變形預處理。

施工中的質量控制:施工是否規范?固化前扎頭捆綁需符合要求;燈架進入是否正常。

內襯材料的質量控制:采用材料規格、型號、性能是否滿足要求?材料檢測報告及合格證是否齊全:參數內容是否符合設計要求;材料外觀檢測:紫外光保護膜是否完好,樹脂是否提前固化等。

固化過程質量控制:操作和設備參數是否滿足要求?檢查紫外燈是否正常點亮、燈架是否正常伸出;保壓壓力是否滿足要求;燈架牽拉速度是否滿足要求;固化過程中溫度是否達到固化溫度。

固化后質量控制:內膜是否抽回;端口密封和切割處理。

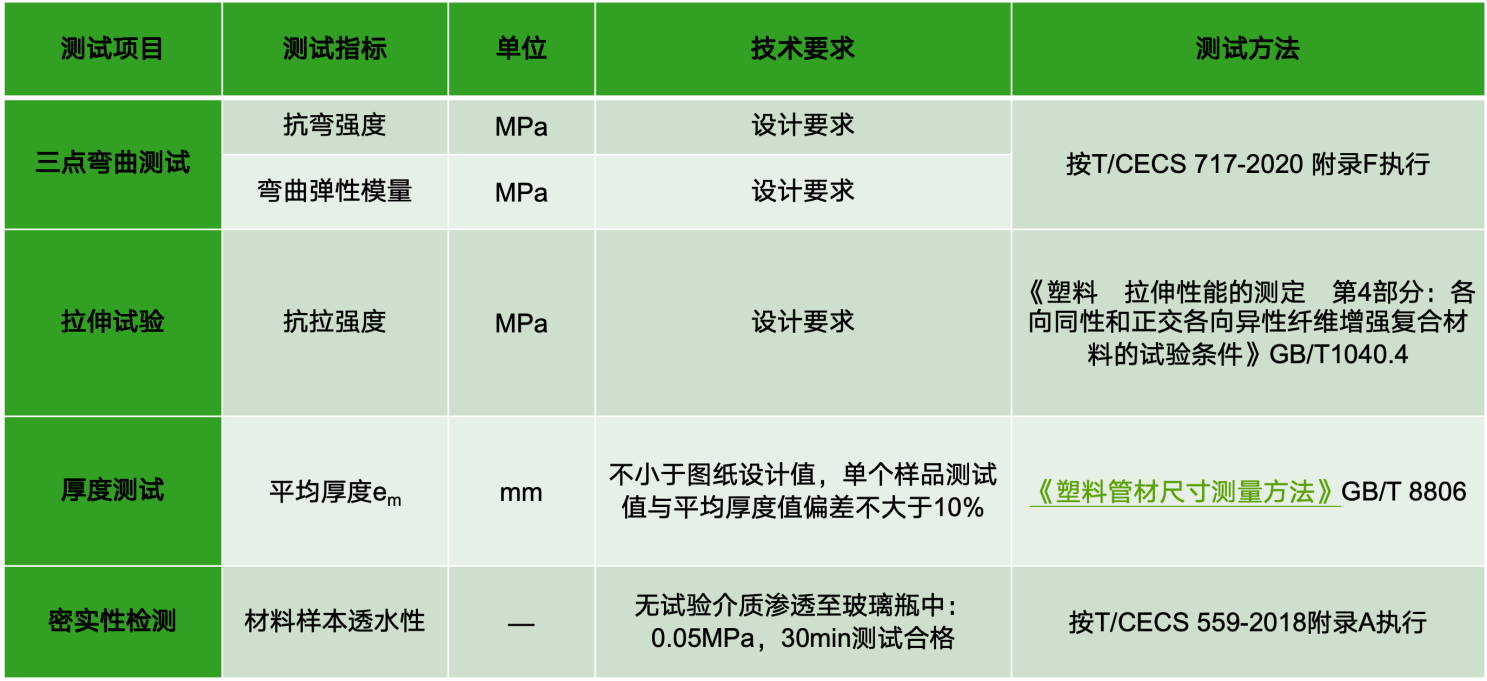

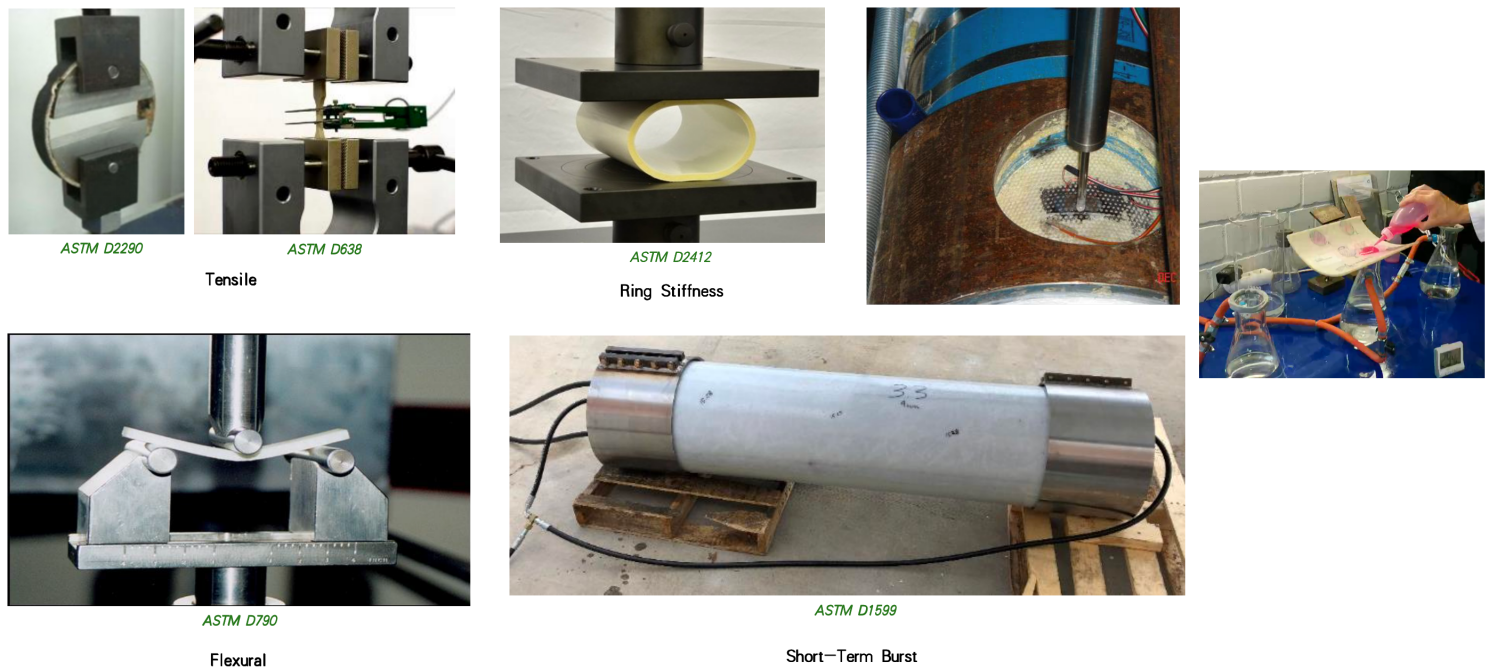

施工后的質量控制主控項目(以CIPP為例):力學性能檢測、功能性檢測

短期性能測試

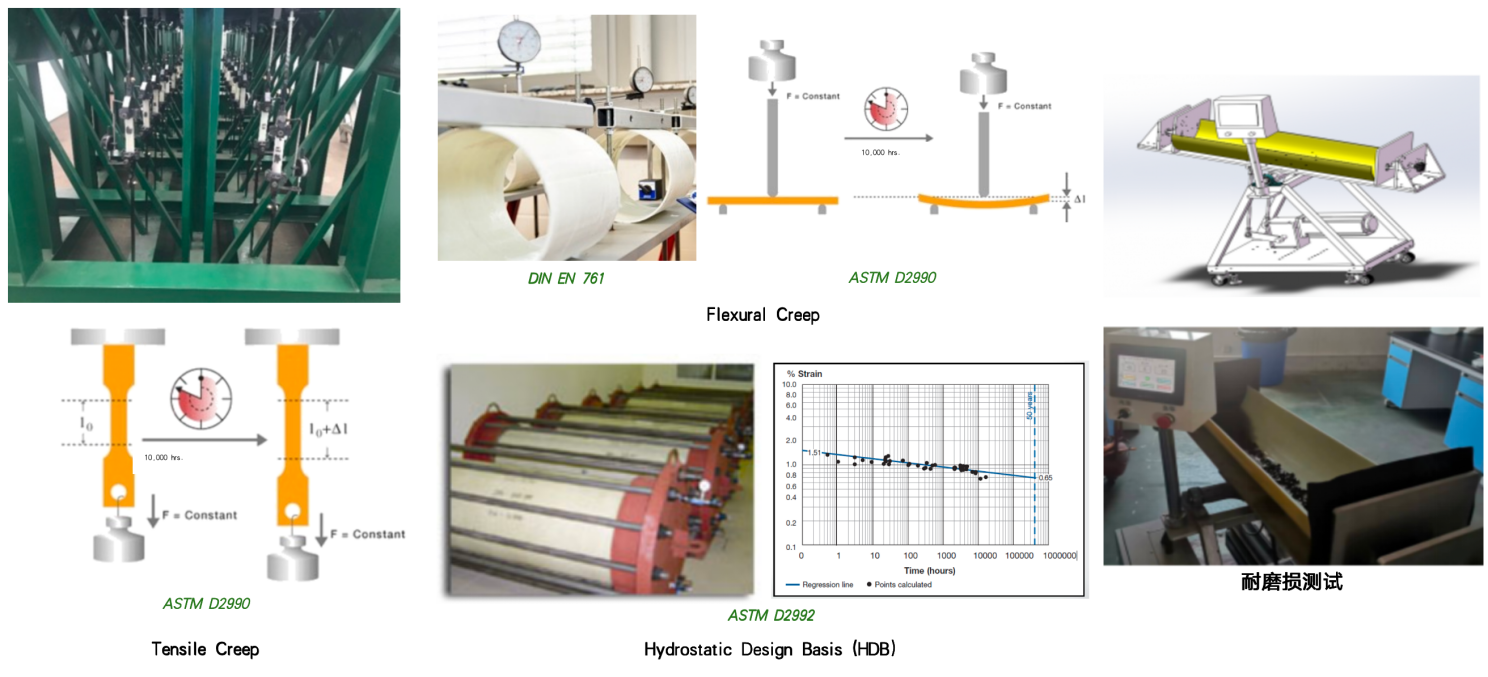

長短期性能測試

排水管網作為城市運行的“地下生命線”,其修復質量關乎民生福祉與城市安全。面對4萬億市場機遇與管網老化的雙重挑戰,非開挖修復技術雖已取得長足進步,但唯有以全流程質量管控為基石,從檢測評估的精準性、工法設計的科學性,到材料工藝的嚴苛把控、驗收環節的細致入微,方能筑牢每一寸“好管道”的根基。未來,隨著標準體系的持續完善與技術創新的深度融合,非開挖修復必將為城市地下管網的高質量建設提供更強支撐,讓城市運行更安全、更高效。

編輯:陳偉浩

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 13521061126