時間: 2025-10-09 09:33

來源: 環境工程

作者: 張辰 段妮娜 趙水釬 王峰 譚學軍

隨著城市化進程的快速推進、排水系統提質增效和“源網廠河一體”全要素水環境治理工作的開展,城市多源污泥產量顯著增加,科學處理處置面臨嚴峻挑戰。分析了不同來源污泥的特性和面臨的碳排放挑戰,基于雙碳目標提出了多源污泥有機質和無機質梯級利用的途徑和適用技術,強調通過技術創新實現能耗和物耗的降低、溫室氣體的有效控制和資源的高效替代,并探討了系統思維指導下的多元協同模式和減碳策略,包括多源物料協同、上下游協同和跨行業協同,以期在更廣泛的范圍內實現更深層次的減碳效益。

基金項目:國家重點研發計劃 “固廢資源化”專項項目(2020YFC1908700)

引用格式:張辰,段妮娜,趙水釬,等.雙碳目標下城市多源污泥處理處置技術選擇與發展趨勢[J].環境工程,2025,43(7):1-9.

研究背景

在全球氣候變化的大背景下,減少溫室氣體排放已成為國際社會普遍關注的重大議題。隨著城市化進程的快速推進、排水系統提質增效和“源網廠河一體”全要素水環境治理工作的開展,污水污泥、管渠污泥、河湖底泥等產量均顯著增加。多源污泥來源各異、組分復雜,科學處理處置面臨嚴峻挑戰。傳統分散、單一、粗放、無序的處理處置方式已無法滿足生態文明建設對再生資源和環境質量的高標準要求。多源污泥兼具污染和資源雙重屬性,其資源和能源的開發利用已成為解決污泥問題的重要途徑和手段,并且是污水處理廠實現能源自給、水環境領域落實雙碳目標的關鍵路徑。

近年來,國內外出臺了一系列政策文件,國內出臺的《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》(發改環資〔2022〕1453號)、《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》(國發〔2021〕4號)、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》(國發〔2021〕5號)等,旨在推動包括污泥處理處置在內的排水、固廢行業的綠色、循環和低碳發展。歐盟于2020年更新了《循環經濟行動計劃》(circular economy action plan,CEAP),不僅鼓勵成員國采取措施促進資源高效利用,減少廢物產生,還特別強調了污泥作為有機廢棄物管理中的重要組成部分,應通過循環利用和低碳技術來降低環境影響。

多源污泥組成和特性不同,所適用的資源利用方式和處理技術也存在差異。目前,國內外基本形成了主流的處理處置技術體系。然而,在雙碳目標下,如何基于泥質特性選擇資源利用途徑并進一步降低處理過程的碳排放,是實現污泥處理減污降碳協同增效的關鍵所在。本文基于不同來源污泥的特性,總結資源化利用的主要途徑和雙碳目標下的適用技術,并探討在系統思維指導下多元協同的減碳策略。

01.多源污泥特性和碳排放挑戰

1.1污水污泥

污水污泥來源于城鎮污水處理廠的初沉池、二沉池和深度處理設施。國家住房和城鄉建設部的統計數據[1]顯示,2023年我國城市污水處理總量已達642.7億m3,污水處理污泥總量已突破7527萬t(以含水率80%計)。我國污泥有機質含量(以揮發性固體含量VS表示)通常為30%~70%,均值為50%。北方城市如北京、青島等,污泥VS可達55%~70%,而南方城市如九江、蕪湖、鎮江等,VS一般僅為20%~50%。污泥富集了污水中大部分污染物質和資源物質,如果不妥善處理處置,在污染環境的同時將產生大量碳排放。根據住房和城鄉建設部對全國城鎮污泥處置量的統計,約28%進行土地利用,34%焚燒,18%建材利用,13%填埋,另有8%采用其他處置方式。由此估算,污泥處理處置產生的碳排放總量每年約為1440萬t。

1.2管渠污泥

管渠污泥是排水管網養護過程中清撈出的沉積物,不僅包含了來自雨水和污水中的容易沉淀的顆粒物,還混有道路沖洗物、生活垃圾、砂石和來自建筑工地的泥沙等成分。目前,我國開展例行管渠清撈養護和管渠污泥處理的城市主要包括上海、北京、武漢、南京等。根據上海市管渠污泥采樣分析數據,管渠污泥VS為17%~20%,無機質占比超過80%[2]。管渠污泥沉積于管網中,富集了污水中5%~30%的懸浮固體和污染負荷[3],如不及時清撈處理,易在厭氧環境下產生大量CH4。研究表明,管渠污泥平均CH4產率可達0.13~2.09 g/(m2·d)[4],由此造成的碳排放不容忽視。目前,管渠污泥的處理普遍采用多級篩分工藝,處理后的有機和無機篩渣多為填埋處置,有機篩渣填埋產生CH4是管渠污泥處理處置碳排放的主要來源。

1.3河湖底泥

河湖底泥是河流、湖泊中的泥沙、黏土和動植物殘骸等經長時間物理化學和生物轉化沉降于水體底部形成的沉積層。河湖底泥的VS通常為3%~15%,主要由腐殖質構成,還包括動植物腐敗分解殘留的蛋白質、脂肪、多糖等。這些有機質在缺氧環境下被微生物分解時會產生CH4,而在有氧條件下則主要產生CO2。因此,河湖底泥在自然狀態下的碳排放取決于水體狀態,受溫度、水流速度、水體類型等因素影響,可占水體CH4排放的5%~20%[5,6],黑臭水體的底泥碳排放往往也較高。河湖底泥經疏浚后,主流處理處置方式仍為脫水后填埋或棄土場處置。在運輸、填埋或棄置過程中,有機質分解仍會產生CH4,長距離運輸的能耗也是碳排放來源之一。

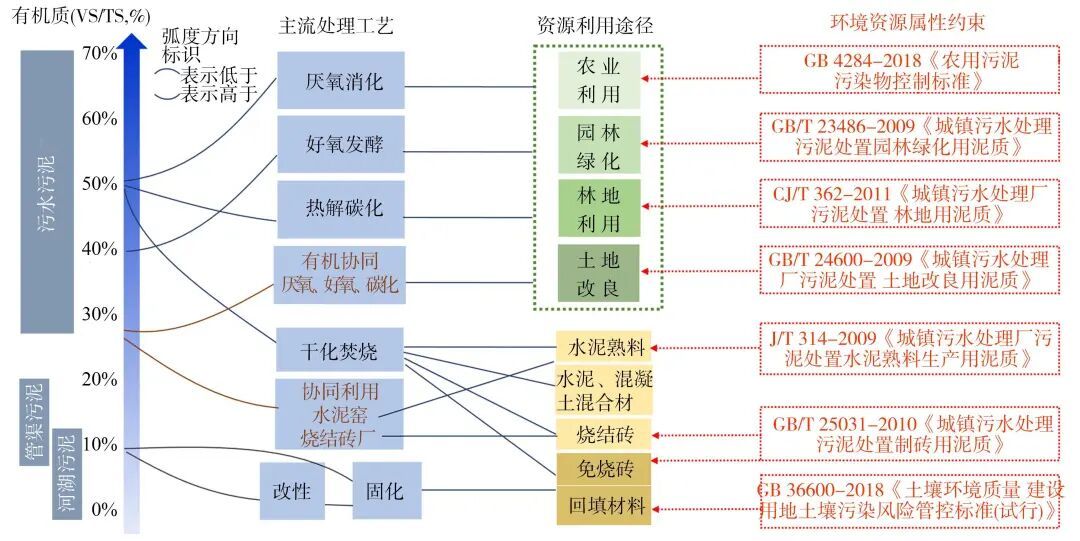

02.資源利用途徑和技術選擇

多源污泥處理處置過程中產生的碳排放主要包括以下幾個方面:能源消耗和化學藥劑使用導致的能量源碳排放、逸散性溫室氣體排放,以及資源回收和產物利用帶來的碳補償效應。當前,多源污泥處理處置的目標正朝著資源利用和能源回收的方向發展,通過技術創新實現能耗和物耗的降低、溫室氣體的有效控制和資源的高效替代已成為行業共識[7]。污泥中的有機質是能源資源稟賦的重要載體,有機質利用是污泥處理處置減碳增匯的重要途徑。對于VS≥30%的污泥,如污水污泥,應優先通過能源化和資源化途徑實現有機質的轉化利用。對于VS<30%的污泥,如管渠污泥、河湖底泥,則宜優先考慮建材、工程利用,通過替代傳統礦物資源降低碳排放。基于不同污泥的有機質含量可以選擇適用的處理技術和利用途徑,同時還要滿足利用方式對污泥或處理產物環境和資源屬性的要求,其技術路線如圖1所示。

編輯: 趙凡